-

chevron_right

chevron_right

Agenda du Libre pour la semaine 51 de l'année 2024

news.movim.eu / LinuxFRNews • 15 December, 2024

-

chevron_right

chevron_right

Pour une informatique « durable », réaffirmer l'ambition émancipatrice du logiciel libre

news.movim.eu / LinuxFRNews • 14 December, 2024 • 13 minutes

- lien nᵒ 1 : Texte au format PDF

- lien nᵒ 2 : Texte disponible sur le site de l'April

-

Réaffirmer l’ambition émancipatrice du logiciel libre pour mieux répondre aux impacts de l’informatique sur l’environnement

- Promouvoir et défendre la vocation émancipatrice du logiciel libre

- L’émancipation s’inscrit dans le temps long

- Pour que la route reste longue, il faut qu’elle soit libre

- Comment intégrer ces impératifs de durabilité dans nos grilles d’analyse et dans nos pratiques ?

- Développer des pratiques à la hauteur des enjeux

- Revenir à l’essentiel : la question des besoins

- Qui décide, et comment : un enjeu démocratique

- Des communautés critiques et ouvertes à tout le monde

- Pour résumer

- réaffirmer ici le lien entre lutte écologique et lutte pour les libertés informatiques,

- continuer à s’engager sur les dossiers institutionnels qui interrogent ces questions, pour y porter la voix du logiciel libre. Ainsi qu’elle a pu le faire, par exemple, sur la loi AGEC en 2019 7 ,

- continuer, plus largement, à lutter contre le pouvoir d’influence des oligopoles de l’informatique privatrice sur les politiques publiques,

- être vigilante dans ses pratiques internes : privilégier le reconditionné, les fournisseurs « éthiques » pour ses produits, trouver des personnes en local pour les événements ou privilégier les déplacements en train, participer au projet du Pacte pour la transition 8 etc ; 9

- Intégrer l’impact des traitements dès les phases de développement : énergie, performance des équipements, etc.

- Prévoir la retro-compatibilité et des versions « légères » adaptées aux matériels plus anciens ou plus frugaux, aux réseaux bas débit.

- Pérenniser le développement avec l’écriture de code lisible et bien documenté.

- Penser l’interopérabilité. Privilégier les formats ouverts et les normes standardisées.

- Contribuer à l’existant plutôt que repartir de zéro quand c’est possible.

-

La neutralité technologique peut être entendue comme le principe en vertu duquel l’État ne doit pas imposer de préférence pour ou contre une technologie donnée. Si en soi ce principe peut être valable, il est souvent utilisé pour justifier l’ignorance des considérations éthiques ou sociétales des choix en matière technologique : pollution, souveraineté, etc. Pour une réflexion sur « neutralité technologique » et logiciel libre, nous vous invitons à lire Neutralité technologique et logiciel libre . ↩

-

Selon Wikipédia , « le technosolutionnisme, ou solutionnisme technique, est la confiance dans la technologie pour résoudre un problème souvent créé par des technologies antérieures ». ↩

-

Nous faisons alors le choix de parler de « logiciel privateur » parce que ces programmes privent les utilisateurs de leurs libertés. Ils maintiennent les utilisateurs dans un état de division et d’impuissance. ↩

-

Pour une définition plus détaillée de la notion de logiciel libre et des quatre libertés, lire Qu’est-ce qu’un logiciel libre ? ↩

-

Définition tirée de la version en ligne du Robert , au 4 novembre 2024 ↩

-

Référence absolument pas voilée à la phrase « La route est longue mais la voie est libre » de Framasoft ↩

-

Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Lire la synthèse de notre action sur la loi AGEC ( au format ODT et au format PDF ) ↩

-

En 2020, à l’occasion des élections municipales, l’April a pris part à l’initiative du Pacte pour la transition , qui vise à proposer des mesures concrètes pour construire des communes plus écologiques, plus solidaires et plus démocratiques. ↩

-

Pour plus de détails, nous vous invitons à lire : « Une association consciente de ses responsabilités » ↩

-

Expression anglophone consacrée, signifiant la prise en compte dès la conception (by design) des enjeux de vie privé, ou d’intimité numérique (privacy) ↩

-

Citation d’Épicure tirée du texte « Lettre à Ménécée » ↩

-

Les blockchains qui fonctionnent sur le principe de « preuve de travail », le bitcoin étant l’exemple le plus répandu, semblent une illustration frappante de ce besoin de mettre en balance utilité et coût. Alors que les coûts, tant environnementaux que sociaux liés aux importants besoins en matériels et en énergie de ces technologies sont avérés, l’utilité pour l’intérêt général de nombres de leurs applications, reste largement à démontrer. ↩

-

Pour ne prendre qu’un exemple, la fin de Windows 10 de Microsoft – sans parler du passage, forcé, à Windows 11, beaucoup plus gourmand en ressources – aurait généré 37 millions de tonnes équivalent CO2 évitable, selon Green IT ↩

-

chevron_right

chevron_right

Course de robot DIY - Saint-Brock Robot Race

news.movim.eu / LinuxFRNews • 11 December, 2024

- Robot 100 % autonome et se déplacer avec des roues, pattes ou chenilles.

- Poids total du robot : 500 g maximum avec la batterie incluse

- Dimensions max du robot (100x100x100 mm)

-

chevron_right

chevron_right

Publication du numéro 7 du Lama déchaîné

news.movim.eu / LinuxFRNews • 6 December, 2024 • 1 minute

- lien nᵒ 1 : Numéro 7

- lien nᵒ 2 : Adhérer à l'April

- lien nᵒ 3 : Faire un don à l'April

- lien nᵒ 4 : Page de campagne (avec accès à tous les numéros de 0 à 7)

- lien nᵒ 5 : Le Sénat vote la suppression de « l'attestation individuelle » pour les logiciels de caisse

-

chevron_right

chevron_right

Un webinaire à propos de l’interopérabilité et l’optimisation logistique pour les circuits courts

news.movim.eu / LinuxFRNews • 5 December, 2024 • 1 minute

- lien nᵒ 1 : Inscription au Webinaire

- lien nᵒ 2 : GitHub de Data Food Consortium

- lien nᵒ 3 : GitHub de VROOM

- lien nᵒ 4 : Le site du Data Food Consortium

- lien nᵒ 5 : Le site de la société Verso

-

chevron_right

chevron_right

Dons aux associations, épisode 13

news.movim.eu / LinuxFRNews • 4 December, 2024 • 18 minutes

- Pourquoi les associations ayant des permanents ont des besoins récurrents d’argent ? (tiré de l’épisode 12 mais mis à jour)

- Petit rappel sur les impôts en France (tiré de l’épisode 10 mais mis à jour)

- Les dons en France (tiré de l’épisode 11 mais mis à jour)

- Petit rappel sur les impôts d’autres pays (tiré de l’épisode 12 mais mis à jour)

- Exemple de dons financiers et parfois de temps

- Exemple de dons de matériel ou ressources

- Diffusion des idées et questionnements autour du don

- Don à une entreprise ? (tiré de l’épisode 11 mais mis à jour)

- Logiciels libres pour gérer les dons (tiré de l’épisode 12 mais mis à jour)

- parce que l’enfermement, c’est maintenant ;

- pour plus d’alternatives libres ;

- parce que les gentils, c’est nous !

- pour décider où vont vos impôts (avec défiscalisation) ;

- parce que l’économie du don rend indépendant ;

- pour changer le monde ensemble.

- l’ article 200 du Code général des impôts prévoit pour un particulier une déduction fiscale de 66 % (réduction d’impôt sur le revenu dans la limite de 20 % du revenu imposable, reportable sur cinq ans en cas de dépassement de ce plafond) des dons vers les associations d’ intérêt général ou reconnues d’ utilité publique ; ce pourcentage monte même à 75 % pour les organismes d’aide aux personnes en difficulté (dans la limite de 521 €, au‐delà, on retombe sur les 66 %) ;

- l’ article 238 bis du CGI prévoit une déduction fiscale de 60 % des dons pour une entreprise (réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxes, reportable sur cinq ans en cas de dépassement de ce plafond) vers les associations d’intérêt général ou reconnues d’utilité publique ;

- fiche pratique ServicePublic.fr : « À noter : l’organisme peut être en France ou dans un État membre de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein. S’il n’est pas agréé, vous devez justifier qu’il a un objectif et des caractéristiques similaires aux organismes situés en France et pouvant bénéficier du dispositif. »

- loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « Art. 222 bis.-A l’exception de ceux mentionnés au 3 de l’article 200, les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200,238 bis et 978 sont tenus de déclarer chaque année à l’administration fiscale, dans les délais prévus à l’article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice. »

- la déductibilité fiscale des dons ne peut pas être limitée au territoire du pays, l’État ne peut pas refuser de défiscaliser un don dans l’Union européenne au motif qu’il n’est pas fait sur son territoire. Il lui appartient quand même d’accepter ou refuser de considérer le don comme défiscalisable. (référence C-318/07 chez InfoCuria - Jurisprudence de la Cour de justice ) — résumé en français du jugement par le service juridique de la Commission européenne : « Cependant, lorsqu’un organisme reconnu d’intérêt général remplit les conditions imposées par la législation de l’État du donateur, il ne saurait faire l’objet de discrimination au seul motif qu’il n’est pas établi sur le territoire de cet État. ») ;

- la page Don et fiscalité sur infodon.fr ;

- la liste des associations « reconnues d’utilité publique » ;

- la liste des fondations « reconnues d’utilité publique » ;

- il n’existe pas de liste exhaustive des structures « d’intérêt général » à ma connaissance ;

- le rescrit « mécénat » : « Comment savoir si votre organisme peut recevoir des dons et délivrer des reçus ? ».

- synthèse (en anglais) The tax treatment of cross-border philanthropy sur le site OECD iLibrary ;

- « L’Allemagne accorde aux dons en faveur d’organismes caritatifs étrangers le même traitement fiscal en matière de droits de succession que ceux en faveurs d’organismes allemands » , sur le site de la Commission Européenne (31 mars 2016) ;

- Belgique et réduction d’impôt pour dons : on peut par exemple citer la La Ligue des Droits Humains qui est éligible à la réduction d’impôt de 45 % du montant versé (si le don est supérieur ou égal à 40 €) ; par ailleurs, les dons reçus s’y déclarent comme « revenus divers », taxés à 33 %, ou suivant un régime qui a été mis en place après 2016 pour l’économie collaborative taxée de 10 à 20 % (mais en avril 2020, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle sur le sujet, qui nécessiterait l’avis d’une personne plus à l’aise avec la loi fiscale belge pour en tirer un résumé…) ;

- Suisse et déductions fiscales : voir par exemple Wikimedia CH qui est « reconnue d’intérêt public », ou la FSF Europe qui s’annonce déductible en Suisse, mais aussi en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays‐Bas (et a priori en France, suivant la jurisprudence C-318/07 évoquée précédemment) ;

- Québec et « crédit d’impôt pour dons de bienfaisance et autres dons » , mais je ne connais pas de structure concernée ;

- Maroc et « déductions fiscales au titre des dons en faveur d’œuvres ou d’organisme d’intérêt général » , mais je ne connais pas de structure concernée ;

- Tunisie et organismes d’intérêt général, à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel , mais je ne connais pas de structure concernée ;

- je n’ai pas trouvé l’info pour l’Algérie.

- Microsoft donne 1 million à la fondation Rust (2024)

- La Coloc et les travaux (2023)

- Nos Oignons a 10 ans (2023)

- Dorlotons Dégooglisons : pour des framaservices bichonnés ! (appel aux dons) (2023)

- Aider les associations du libre en achetant leurs goodies ou en faisant un don (2023)

- Dons d’ordinateurs et redistribution (à Quimper) (2024)

- Donne livres (2023)

- Quimper. Les Abeilles numériques bourdonnent à plein régime (dons d’ordinateurs reconditionnés) (2023)

- Donne vieux processeur AMD K6 (2023)

- Communauté Odoo : L’abbaye du Barroux développe les modules de gestion des dons (2015) ;

- feu Hackadon , qui permettait des dons au Libre en direct (avec trois éditions à Paris et une à Orléans), disparu en 2023 ;

- l’association EnVenteLibre a une page pour donner à de nombreuses associations ;

- Liberapay, une plate‑forme libre de dons récurrents (avec une annonce en 2024 sur les paiements via le réseau français « Cartes Bancaires » et les débits directs de comptes bancaires en euros ;

- Bénévalibre, un logiciel libre pour faciliter la valorisation du bénévolat (2019) ;

- Open Collective (et ses dépôts GitHub ), n’a jamais fait l’objet d’une dépêche LinuxFr.org, mais si le sujet a été abordé dans les dépêches de 2017 La première année de Liberapay ou Gratipay ferme ; l’avenir du financement du libre ou en 2018 en commentaire de Possible coupure de service sur Liberapay , que CryptPad dit l’utiliser en 2019, que la XSF le mentionne dans sa lettre d’information de juillet 2021 et les mois suivant, d’abord pour Mellium puis pour la XSF elle-même , et que la PHP Foundation l’utilise aussi , que gitea l’utilise, etc.

- etc.

-

chevron_right

chevron_right

Deno 2.0 est là

news.movim.eu / LinuxFRNews • 4 December, 2024 • 8 minutes

- lien nᵒ 1 : Annonce sur le blog officiel

- lien nᵒ 2 : Site officiel de Deno

- lien nᵒ 3 : JSR

- Support natif de WebAssembly (Wasm) : Il est désormais possible d'importer directement des modules Wasm, simplifiant leur utilisation et améliorant les performances.

- Version Long Term Support (LTS) : Deno 2.1 inaugure la première version LTS, garantissant des correctifs de bugs et des améliorations de performance pendant… Six mois… On n'est pas encore aux 30 mois des versions LTS de Node.js… Cela viendra peut-être plus tard. 🙂

- Commande deno init --npm vite : Cette commande simplifie la création de nouveaux projets en utilisant des outils comme Vite, en automatisant l'initialisation et en réduisant la configuration manuelle.

- Gestion des dépendances : Introduction de la commande deno outdated pour gérer les mises à jour des dépendances JSR et npm.

-

chevron_right

chevron_right

Agenda du Libre pour la semaine 49 de l'année 2024

news.movim.eu / LinuxFRNews • 2 December, 2024

-

chevron_right

chevron_right

On passe 575 millions d’heures par an à cliquer sur les bandeaux cookies en Europe !

news.movim.eu / LinuxFRNews • 30 November, 2024 • 2 minutes

- lien nᵒ 1 : Legiscope

- lien nᵒ 2 : Directive e-privacy (mais disponible dans diverses langues de l'Union Européenne)

Le 4 novembre 2024, l'April a publié un texte de « position » sur les enjeux d'une informatique dite « durable ». Un texte issu d'un travail collaboratif intitulé : « Réaffirmer l'ambition émancipatrice du logiciel libre pour mieux répondre aux impacts de l'informatique sur l'environnement ».

Ce texte de position, reproduit ci-dessous, est également disponible à la lecture sur le site de l'April et au format PDF .

Sommaire

Réaffirmer l’ambition émancipatrice du logiciel libre pour mieux répondre aux impacts de l’informatique sur l’environnement

Les déséquilibres environnementaux, provoqués par l’activité humaine, imposent de plus en plus leur réalité et questionnent chaque jour l’habitabilité de la planète. Cette réalité interroge nos usages et nos pratiques, et modifie les cadres sociaux, économiques et politiques. Elle pose la question de ce que revêt une « informatique libre » face à ces défis et doit nous pousser à agir, pour faire du logiciel libre un levier du changement face à un enjeu vital.

Dans un tel contexte, rompre avec les mythes de « neutralité technologique » 1 et de « technosolutionnisme » 2 est indispensable. Les outils informatiques en particulier, par leur omniprésence, ont une influence significative sur notre rapport aux autres et à notre environnement. Toute réflexion portant sur les technologies, y compris lorsqu’il s’agit de penser leur impact sur les équilibres climatiques, doit avant tout être abordée comme un sujet politique.

Nombreux sont les termes utilisés, souvent galvaudés, pour exprimer ces considérations : informatique « durable », « numérique responsable », « éthique », « acceptable », ou « sobriété numérique ». Quel que soit le terme employé, l’important est de concilier les impératifs environnementaux avec les usages, continus et toujours croissants, des technologies informatiques. Et si ce n’est pas conciliable, d’arbitrer en conscience, avec pour seul objectif l’intérêt de l’humanité, car l’habitabilité de la planète est un critère non négociable.

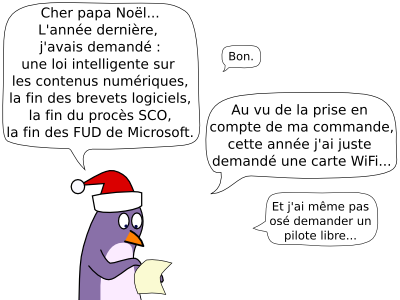

Image de

Gee

(modifiée), disponible sous licence

Creative Commons 2.0 (CC BY 2.0)

.

Promouvoir et défendre la vocation émancipatrice du logiciel libre

Une dimension importante du logiciel concerne son pendant juridique, c’est-à-dire sa licence d’utilisation, forme de contrat décrivant les libertés accordées – ou non 3 – aux personnes qui utilisent le logiciel. Et lorsque l’on parle de logiciels libres, le plus souvent, on évoque leur licence. Pour autant, les quatre libertés – d’étude, d’usage, de modification et de partage –, fondement du logiciel libre 4 , sont des principes éthiques et politiques, avant d’être des clauses contractuelles incarnées dans des licences libres.

Dès son origine, le logiciel libre porte une vocation émancipatrice à laquelle l’April souscrit pleinement.

L’émancipation s’inscrit dans le temps long

L’émancipation peut être définie comme l’« action d’affranchir ou de s’affranchir d’une autorité, de servitudes ou de préjugés. » 5

Une vocation émancipatrice vise bien sûr la promotion des libertés individuelles. Elle intègre également des ambitions d’égalité et de solidarité, comme refus des rapports de domination.

L’émancipation découle de l’éducation et du partage des connaissances. Elle suppose l’exercice de la démocratie dans les prises de décision et induit la primauté de l’intérêt collectif sur les intérêts particuliers.

La poursuite d’intérêts communs, éclairée par un savoir affranchi de toutes servitudes, s’inscrit immanquablement dans le temps long.

La vocation émancipatrice du logiciel libre en fait une force de transformation sociale, qui doit paver la route d’une informatique plus durable.

Pour que la route reste longue, il faut qu’elle soit libre 6

À travers l’éthique du logiciel libre qu’elle défend et promeut, l’April agit pour une informatique au service des utilisateurs et utilisatrices. Elle agit pour leur permettre la maîtrise, collective, de leurs équipements et services et une autonomie de décision face aux fabricants et éditeurs de logiciels.

Utiliser des logiciels sous licences libres c’est, déjà, agir pour une informatique plus en phase avec les enjeux de durabilité.

Mais cette affirmation suffit-elle à traduire l’ambition émancipatrice du logiciel libre, dans le contexte des dérèglements environnementaux ?

Comment, en effet, imaginer une « informatique libre » qui ferait abstraction de l’impérieuse question de nos conditions de vie et de celles des générations futures ?

Comment intégrer ces impératifs de durabilité dans nos grilles d’analyse et dans nos pratiques ?

Pour l’April, c’est d’abord :

C’est ensuite, en tant que principale association française de promotion et de défense du logiciel libre, interroger ce que signifie « faire (et utiliser) du logiciel libre ».

Si la réponse est sans doute encore à construire, elle passera par le développement de pratiques vertueuses qui s’appuient sur des communautés critiques, ouvertes à tout le monde, avec, toujours, la question fondamentale des besoins comme point de départ.

Développer des pratiques à la hauteur des enjeux

À l’instar du privacy by design 10 , envisageons au cœur des pratiques de développement des logiciels sobres, dès la conception, et renforçons les actions engagées de longue date. C’est-à-dire :

Autrement dit, faciliter la coopération, la mutualisation et le réemploi plutôt que la compétition et la sur-consommation de ressources.

Bien sûr, ces questions ne sont pas spécifiques aux logiciels libres. Tout développement logiciel devrait s’en inspirer. Du fait de leurs licences libres et des pratiques ouvertes et collaboratives qui se sont développées, les logiciels libres encouragent et facilitent la mise en œuvre de ces considérations. Pour autant, restons lucides : cela ne veut pas dire que tout logiciel sous licence libre intègre complètement ces enjeux. Les logiciels libres restent souvent soumis aux impératifs du système économique actuel et peuvent être maintenus par (très) peu de monde.

Revenir à l’essentiel : la question des besoins

S’il faut bien sûr interroger et continuer à faire évoluer les pratiques de développement, le sujet est plus fondamental que cela et pose en amont la question des besoins.

« Qui ne se contente pas de peu ne sera jamais content de rien. » 11

Dans nos usages, revenons à l’essentiel et évitons la course à la performance. Questionnons l’utilité d’un traitement informatique au regard des coûts environnementaux et sociaux 12 . En réalité d’ailleurs, la définition des besoins et de la meilleure manière d’y répondre, doivent intervenir avant même une possible mise en œuvre informatique. Acceptons ainsi que, parfois, être « responsable », c’est tout simplement ne pas recourir aux technologies numériques, même libres.

Si cela doit nous guider en tant que libriste, l’enjeu est sociétal. Il faut politiser les choix en matière technologique. Ces choix concernent essentiellement les besoins. Comment sont-ils définis ? Par qui ? Quels moyens pour y répondre ? Quel contrôle de la mise en œuvre des solutions décidées ? etc. Elles ne peuvent se réduire à des questions individuelles. Elles doivent s’enrichir par des discussions publiques et le cas échéant, trouver leur réponse dans des décisions collectives.

Qui décide, et comment : un enjeu démocratique

À l’instar des règles d’élaboration des lois dans un régime démocratique – fondées sur la transparence et la capacité d’y contribuer, voire de les remettre en cause –, les quatre libertés du logiciel libre sont un socle minimal pour permettre à toute personne qui le souhaite de participer aux décisions relatives aux logiciels qu’elle utilise.

Les enjeux liés aux dérèglements environnementaux sont intimement liés aux enjeux démocratiques. En ce qui concerne les technologies informatiques, les principes de base du logiciel libre sont en ce sens des conditions de maîtrise, dans le temps, des réponses à construire.

Les grandes multinationales des technologies numériques ont le pouvoir d’imposer leur rythme et leurs choix

13

. Elles ont la capacité d’agir sur la définition même des usages et des besoins. Les logiciels libres peuvent être des contre-pouvoirs, qui permettent de résister à leur domination. De s’affranchir de leur autorité et de la servitude à leurs outils.

Cette idée de contre-pouvoir s’exprime déjà très concrètement par le fait de développer des outils qui échappent au contrôle de ces entreprises. Elle incarne aussi une lutte contre un modèle délétère et la défense d’un autre imaginaire politique autour des technologies numériques, émancipateur, basé sur le partage, l’entraide et la promotion de l’intérêt commun.

Des communautés critiques et ouvertes à tout le monde

Une des forces des logiciels libres est de permettre l’émergence de communautés, œuvrant pour un projet commun. C’est au sein de ces communautés que peuvent collaborer les personnes utilisatrices – de débutantes à confirmées – et les personnes qui produisent le code et la documentation.

Une communauté critique, ouverte à tout le monde et fondée sur des règles de fonctionnement claires, aide à produire des projets logiciels au plus près des besoins réels, avec du code orienté vers une économie des ressources. L’ambition de l’April est de soutenir et promouvoir l’émergence et le renforcement de telles communautés.

Une première clé de voûte de cette ambition est une éducation critique au et avec du logiciel libre. Préalable nécessaire pour rendre tangibles les libertés informatiques, et permettre à tout le monde d’être outillé pour pleinement s’investir dans ces communautés.

Une seconde est le soutien à ces communautés par les pouvoirs publics, particulièrement par l’investissement. Cela suppose une priorité au logiciel dans le secteur public ainsi que la mise en place d’une véritable politique de contribution aux logiciels libres qu’elles utilisent, plutôt que d’une simple utilisation passive par les administrations.

Pour résumer

Dès son origine, le logiciel libre porte une vocation émancipatrice. Une ambition qui fait du logiciel libre une force de transformation sociale capable de contribuer à l’émergence d’une informatique plus durable.

Utiliser et promouvoir des logiciels libres c’est, déjà, agir pour une informatique plus en phase avec les enjeux écologiques. Il faut aussi envisager au cœur des pratiques de développement des logiciels sobres, dès la conception, faciliter la coopération, la mutualisation et le réemploi plutôt que la compétition et la sur-consommation de ressources.

Il faut revenir à l’essentiel, c’est-à-dire partir de la question des besoins des utilisateurs et utilisatrices.

En ce qui concerne les technologies informatiques, les principes du logiciel libre constituent un rempart et une réponse collective contre la domination des grandes multinationales des technologies numériques. Face à celle-ci, le renforcement de communautés critiques, bienveillantes et inclusives, est une ambition à défendre. Et c’est aussi la condition sine qua non d’une informatique réellement émancipatrice et donc, durable.

Commentaires : voir le flux Atom ouvrir dans le navigateur

Le 29 mars 2025 à Saint-Brieuc, pour la deuxième année, une course de robot mobile autonome sera organisée par Mace Robotics & Saint-Brieuc Factory . Pour cette deuxième édition, venez avec votre robot DIY et participez à cette course de vitesse.

Des robots pourront aussi être prêtés si nécessaire pour l’événement (utilisation de robot MR-Pico basé sur une carte Raspberry Pi Pico, avec logiciel sous licence MIT et matériel sous CC-BY-SA, sources ).

Cette course est ouverte aux particuliers, associations, étudiants, geeks, entreprises, …

Règlement :

La participation à cette course est gratuite .

Photo de l'édition 2023 :

Lieu : 22000 Saint-Brieuc (Saint-brieuc-factory – Quai Armez)

Commentaires : voir le flux Atom ouvrir dans le navigateur

Il y a les recommandations et l'application, la vertu et les habitudes.

Pourtant, cela fait des années que recommandations et autres référentiels sont publiés, mais rien n'y fait : « personne n'a jamais été licencié pour avoir choisi la solution du dominant du moment ».

Vous avez des contre-exemples ? Nous sommes preneurs ! Surtout s'ils peuvent être présentés à nos très chers décideurs.

En ce moment, la loi de finance prévue inclut des éléments concernant… les logiciels de caisse. Ceux-ci sont parfois libres et développés par des entreprises françaises, au plus près des besoins des utilisateurs.

Et au milieu du brouhaha de la république et des changements de gouvernement, des amendements gênants sont introduits et presque oubliés de tous.

Et une fois acceptés, qu'il est dur de faire revenir à la raison. Ils reviennent et sont représentés, comme s'ils allaient de soi.

Pas que ces amendements vont interdire le Logiciel Libre, nous n'en sommes pas là, mais ils vont interférer, ici et là, avec les développements et l'utilisation. Nécessiter des interventions externes à chaque déploiement, des autorisations.

La méthode à Gilles va devoir être renommée. Quels sont les noms des personnes qui veulent rajouter toutes ces barrières ?

Commentaires : voir le flux Atom ouvrir dans le navigateur

Le Data Food Consortium (DFC) organise un nouveau webinaire pour présenter ses avancées et notamment une solution de mutualisation et d’optimisation logistique des circuits courts¹ :

Le mardi 10 décembre à 13h30 (inscription ci-dessous).

Ce webinaire inclura une démonstration de l’optimisation d’une tournée de livraison de produits en circuits courts issus de plusieurs plateformes de vente.

Le Data Food Consortium travaille depuis 2018 à relever ce défi logistique qui pose problème aux circuits courts notamment sur le plan écologique. Effectivement, ces circuits et plus particulièrement ceux de proximité sont constitués d’un maillage de producteurs et productrices sur le territoire. Les livraisons de produits qui ne sont pas mutualisées entraînent une mise en circulation sous-optimale de véhicules. Cela engendre une pollution plus importante, des coûts et du temps de travail supplémentaires.

La solution qui sera présentée utilise VROOM : « un moteur d’optimisation libre écrit en C++20 qui vise à fournir de bonnes solutions à divers problèmes réels de tournées de véhicules (VRP) dans un petit temps de calcul ». Nous accédons à ce moteur via l’API mise à disposition par la société Verso.

N’hésitez pas à vous inscrire pour assister au webinaire, en savoir plus et poser des questions si vous le souhaitez.

Le DFC est une association de loi 1901 qui développe un standard d’interopérabilité libre et ouvert lui-même basé sur des standards existants comme ceux issus du web sémantique. Des acteurs internationaux ont rejoint notre initiative comme au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Plusieurs projets pilotes ont vu le jour en Australie et au Royaume-Uni. En France, des acteurs comme Socleo et CoopCircuit travaillent à la coconstruction et à l’implémentation du standard DFC dans leur solution. L’association DFC est notamment financée par l’ADEME et la région Île-de-France.

¹ Circuit court : Les circuits courts désignent les circuits de distribution les plus directs entre producteurs et consommateurs. Ils comptent au maximum un seul intermédiaire.

Commentaires : voir le flux Atom ouvrir dans le navigateur

Cette dépêche est la treizième de sa série, après celles de 2011 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 et 2023 . Elle tient compte des suggestions des années passées.

Bissextile ou pas, cette année encore, je m’adresse à toi libriste, qui procrastine en se disant qu’il reste quasi tout décembre pour faire des dons en 2024, déductibles des impôts ou non. Toute l’année on escompte soutenir telle ou telle action sur tel ou tel sujet qui nous méritait vraiment, car c’est important. Donnons quelques exemples d’associations de promotion et défense du Libre, des droits dans l’espace numérique ou de la liberté d’expression, dont les dons sont déductibles en France : Acrimed , Amnesty France , Basta! , Debian France , Disclose , Framasoft (20 ans <3), Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) , Fonds pour une Presse Libre , Libre à Toi / Radio Cause Commune , Ligue des Droits de l’Homme (LDH) , Open Food Facts , OpenStreetMap France , Politis , Reporterre , Reporters Sans Frontières (RSF) , Wikimédia France , (qui n’est pas la Wikimedia Foundation états-unienne qui collecte aussi des dons ), etc. Ce premier mardi de décembre (jour de rédaction de cette dépêche) est aussi le Giving Tuesday (aussi appelée journée mondiale de la générosité et de la solidarité).

Sommaire

Et comme tu fais vivre les principes du Libre, que tu contribues à des projets libres et défends des idées, tu soutiens aussi des associations ne bénéficiant pas de la déductibilité des dons en France (par exemple, des associations jugées trop dérangeantes ou trop critiques par le gouvernement… ou des associations européennes ou non, voire des associations n’ayant jamais fait la démarche, comme LinuxFr). Citons par exemple AFUL , April , Debian CH (déductible en Suisse), European Digital Rights (EDRi) , En Vente Libre , Exodus Privacy , FACIL , FFII , FreeBSD Foundation , FSF (avec une longue liste de méthodes pour donner ), FSFE (déductibilité dans plusieurs pays), Paheko , GNOME et GIMP , Haiku (déductible aux États‐Unis), IHateMoney , Internet Archive (déductible aux États‐Unis), KDE e.V ( déductible en Allemagne), Léa-Linux , LILA , LQDN , Mageia , Nos Oignons , noyb , OKFN , PHP Foundation , SlackBuild.org , Tails (déductible en Allemagne), TechInquiry (déductible aux États-Unis), Toile Libre , Tor (déductible aux États-Unis et en Europe], Ubuntu-Fr , XSF , etc. (notez qu’elles peuvent parfois avoir la déductibilité des dons dans d’autres pays, voir la décision C-318/07 mentionnée plus bas).

Cette dépêche récurrente vit aussi grâce à vos remarques, propositions d’ajouts, de compléments et vos retours sur les systèmes fiscaux et les dons dans vos pays respectifs. N’hésitez pas à la commenter pour l’enrichir. Bien que récurrente, cette dépêche est mise à jour et enrichie chaque année.

Précision : la dépêche parle bien de « don » (je soutiens sans rien obtenir à titre personnel), pas de « financement participatif avec contrepartie » (je cofinance en échange de goodies ou avantages), les deux étant destinés à des choses différentes. Si vous avez lu jusqu’ici, un dessin xkcd sur le sujet en récompense (et d’autres images plus loin pour récompenser les libristes patients qui liront jusqu’au bout).

Pourquoi les associations ayant des permanents ont des besoins récurrents d’argent ? (tiré de l’épisode 12 mais mis à jour)

Quand une association veut passer de zéro à un permanent ou à un permanent de plus, elle n’a généralement pas en réserve de quoi le payer sur une année complète. Elle prend donc un risque avec une visibilité sur x mois (comme n’importe quel chef d’entreprise), en faisant de son mieux pour que l’argent rentre (le nouveau permanent va « produire », une campagne de communication ou d’appel à don ou autres sera lancée, une subvention sera recherchée, une convention sera signée avec tel ou tel, des goodies seront vendus, etc.).

Une association qui ne veut pas s’embêter à rechercher des fonds ou qui ne vise pas à passer le cap du premier permanent n’a pas du tout ce souci et peut être très indolente si elle veut.

Dès qu’il y a un besoin récurrent de payer des salariés, de payer à date les charges de l’employeur — qu’il faut prévoir à trois mois s’il faut gérer un préavis de licenciement économique ou pas, etc. —, cela devient plus compliqué (comme pour n’importe quel chef d’entreprise). Une association militante qui ne prendrait pas de risque financier du tout, ce n’est pas envisageable à mon avis. Toute la question étant de savoir combien elle réussit à faire rentrer d’argent au moment où c’est nécessaire, si elle peut continuer à embaucher pour grossir, faire plus d’actions ou faire mieux, si elle doit licencier, ou bien si elle doit stagner ou continuer ainsi dans l’immédiat.

Donc, oui, on a toujours l’impression que les associations ayant des permanents recherchent de l’argent (et décembre est particulier, car c’est la fin de l’exercice fiscal et traditionnellement la période des dons défiscalisés, notamment côté humanitaire associé aux bons sentiments des fêtes de fin d’année). Et oui, en décembre, la Croix Rouge ou le Secours Populaire , April , RSF, LQDN , la FSF, Amnesty, Framasoft et bien d’autres font des appels à don.

En dehors de la simple mais cruciale question de la trésorerie (pérennité / continuité), il y a bien évidemment aussi les projets et actions futures à financer. Citons par exemple la justification de Framasoft (une dizaine de permanents) en six points :

Quelques chiffres : «

Chacun s’accorde pour estimer que près de 90% des associations fonctionnent exclusivement grâce à leurs bénévoles. Vitale dans ces associations, cette ressource humaine reste essentielle dans les 10 à 12% d’associations employant des salariés

»

«

en 2022, l’emploi privé non lucratif au sein des associations et des fondations représente plus de 155 000 employeurs, plus de 2 millions de salariés, soit 9,5% du total des salariés du secteur privé, et une masse salariale de plus de 54,4 milliards d’euros (près de 7% de la masse salariale du secteur privé)

» (

Recherche et Solidarités

)

Et sur l’évolution des bénévoles et du mécénat de compétences :

«

Les 25-34 ans sont de plus en plus nombreux à s’engager (30% en 2024 pour 22% en 2019), quand les 70 ans et plus perdent 10 points pour n’être que 24% aujourd’hui.

»

«

En 2024, 9% des Français sont présents chaque semaine dans leurs associations, ils étaient 10% en 2019 et 12,5% en 2010.

»

«

Ces tendances fragilisent la colonne vertébrale des associations, à savoir celles et ceux qui les font vivre au quotidien qui se trouvent privées de l’expérience et de la disponibilité des seniors

»

«

Parmi les perspectives positives, le mécénat de compétences poursuit sa percée avec 27% de bénévoles tentés par l’expérience en 2024 ; ils étaient 23% en 2022 et 20% en 2019.

» (

Recherche et Solidarités

et

France Générosités

)

Petit rappel sur les impôts en France (tiré de l’épisode 10 mais mis à jour)

France générosités mentionne des évolutions récentes (juillet 2024), notamment le fait que les dons des particuliers aux organismes d’intérêt général qui concourent à l’égalité entre les femmes et les hommes ouvrent droit à réduction d’impôt et la prorogation jusqu’au 31 décembre 2026 du plafond dérogatoire de 1 000 € applicable aux dons retenus pour la réduction d’impôt de 75 % accordée au titre des dons versés aux organismes qui apportent une aide gratuite aux personnes en difficulté .

Exemple pour un particulier : je suis imposable et donne 99 € à l’association XYZ bénéficiant de la déductibilité des dons à hauteur de 66 %. Mon don me coûte en fait (au final) 33 €, j’ai temporairement avancé 66 € qui seront ensuite déduits de mon imposition fiscale (dit autrement, j’ai choisi l’attribution de 66 € du budget de l’État).

Autres infos :

Les dons en France (tiré de l’épisode 11 mais mis à jour)

« 51 % des Français déclarent avoir donné au moins une fois en 2023 à une fondation ou à un organisme caritatif (+1 point par rapport à 2022). »

( Baromètre de la solidarité 2024 )

« En 2023, la générosité des Français tient bon dans un contexte encore difficile, avec une progression de 2,1% des dons par rapport à 2022 en euros courants. » (ainsi que la « poursuite de la baisse des petits dons » et un « focus sur les urgences médiatisées »)

( Baromètre de la générosité 2023 )

«

l’augmentation des investissements est aussi due à des coûts d’acquisition en hausse (+ 28%) en raison d’une concurrence accrue pour atteindre 33 € de coût d’acquisition moyen par donateur sur les campagnes de fin d’année (CFA) 2022 du panel de l’étude mais pour un don moyen de 172 € (+ 10%).

»

(

Baromètre Orixa Fundraising 2023

)

«

L’étude de Recherches & Solidarités montre une progression de 6,3% du montant total des dons déclarés au titre de l’IR en 2022 par rapport à 2021.

L’étude de Recherches & Solidarités montre une progression de 3,9% du nombre de foyers fiscaux donateurs en 2022 par rapport à 2021.

»

(

Étude 2023 sur les dons déclarés 2022 – Recherches & Solidarités

)

« en 2022 : en moyenne, les donateurs de 35-54 ans correspondent à une pénétration de 5,5% des Français de cette tranche d’âge. Soit le plus faible taux comparé aux autres tranches d’âge. » ( Étude sur le don des 35-54 ans – France )

Admincal indique que « seulement 4,61 % des entreprises assujettis à l’Impôt sur les Sociétés (IS) déduisent des dons du mécénat ».

Selon

Infodon.fr

(via une

enquête Ifop pour France générosités, réalisée sur un échantillon représentatif de la population française (4031 personnes) – Mai 2023

)

«

69% des Français déclarent soutenir financièrement assos et fondations

, «

46 % donnent au moins une fois par an

». À comparer avec les chiffres donnés en 2022 (72% 48%), 2021 (58%, 45%) et 2020 (52%, 40%).

Petit rappel sur les impôts d’autres pays (tiré de l’épisode 12 mais mis à jour)

Forcément, je connais mieux le sujet pour la France, mais voici néanmoins quelques infos glanées pour d’autres pays (et je ne doute pas que les visiteurs compléteront dans les commentaires) :

(

source

)

(

source

)

Exemple de dons financiers et parfois de temps

« Sacrifier une partie de son revenu pour faire un don à une association, c’est une affaire sérieuse. » ( patrick_g )

Liste non exhaustive de dons financiers ou de temps à des associations du Libre ou pour libérer quelque chose :

Pour les exemples plus ou moins exhaustifs sur les 11 premières années de cette série de dépêches, voir la section de l’année 2022

Exemple de dons de matériel ou ressources

Pour les exemples plus ou moins exhaustifs sur les 11 premières années de cette série de dépêches, voir la section de l’année 2022 .

Diffusion des idées et questionnements autour du don

Pour les exemples plus ou moins exhaustifs sur les 11 premières années de cette série de dépêches, voir la section de l’année passée .

Don à une entreprise ? (tiré de l’épisode 11 mais mis à jour)

Une question un peu annexe ici vu le titre « dons aux associations » mais qui a déjà été posée ici ou là sur LinuxFr.org : peut‐on faire un don (sans contrepartie) à une entreprise ? Pour prendre quelques sites que j’aime bien : Next.ink anciennement Next INpact ( SARL de presse) a opté pour un mélange de comptes premium (avec contrepartie, donc), publicités et dons. Voir les appels à dons 2023 pour le Fonds pour une presse libre ou Next.ink par exemple). Tandis que Reflets.info ( SAS ) accepte les dons .

Lors d’une recherche rapide précédente, j’avais vu évoquer l’utilisation du compte 7713 « libéralités perçues » du plan comptable, d’un justificatif clair pour la comptabilité (un expert comptable et/ou un notaire sont évoqués), d’une exonération de TVA si aucune vente de bien ou de service n’est associée. Bref, la question des taxes et impôts à payer pour le donateur (60 % entre non‐parents ?) et l’entreprise n’est pas forcément claire. Cela reste assez flou et hypothétique, et ça mériterait une question aux impôts.

.

.

Logiciels libres pour gérer les dons (tiré de l’épisode 12 mais mis à jour)

La question avait été posée lors de l’épisode 3 de cette série de dépêches : quel(s) logiciel(s) libre(s) utiliser pour faire les dons ? Ou pour les gérer ? En général, pour les faire, un navigateur fait l’affaire : paiement en ligne, réception de l’éventuel reçu fiscal, réception d’un éventuel message de remerciement.

Pour les reçus fiscaux, il convient de les conserver avec les documents des impôts pendant le temps nécessaire (suivant la législation locale).

Pour les dons via des intermédiaires, par exemple Liberapay ou HelloAsso, il faut conserver soigneusement les identifiants du compte créé pour l’année suivante.

Si vous avez opté pour l’adhésion à une structure plutôt que le don, vous allez recevoir des identifiants aussi et probablement une lettre interne ou des choses du genre, ainsi que certainement une convocation à une assemblée générale annuelle.

Et si vous avez opté pour versement régulier (virement ou prélèvement), ça ne change pas fondamentalement les choses ; éventuellement, l’organisme qui prélève vous prévient un peu avant chaque prélèvement par courriel.

Il existe aussi dans le Libre des logiciels ou des événements spécialement prévus pour les dons :

À ma connaissance, le site HelloAsso , structure ayant obtenu son agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale », évoqué dans un commentaire de 2015 , n’utilise pas une plate‑forme libre, contrairement à Liberapay .

Commentaires : voir le flux Atom ouvrir dans le navigateur

Le temps où Node.js régnait en maître comme la solution incontournable pour exécuter du code JavaScript côté serveur est-il révolu ? En tout cas, il a aujourd’hui des challengers de taille comme Bun (qui pourrait lui aussi mériter une dépêche) ou Deno. C'est donc de ce dernier qu'il sera question dans cette dépêche, à l'occasion de la sortie de sa version 2.0

Sommaire

Pour rappel

Deno est un runtime JavaScript et TypeScript. Il a vu le jour suite au constat de Ryan Dahl (créateur aussi de Node.js), que Node avait des problèmes de conceptions, et qu'il était nécessaire de repartir de zéro en tenant compte de l'expérience de Node pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Il imagine Deno comme un runtime avec un modèle de sécurité par défaut plus strict. Les programmes Deno n'ont pas accès au système de fichiers, au réseau ou à l'environnement, sauf si on leur accorde explicitement ces permissions. Deno est écrit en Rust, et se base sur le moteur JavaScript V8 de Google. Deno se distingue également de Node en offrant la possibilité d'importer les dépendances via des URL, mettant en cache chaque module lors de l’importation pour améliorer la vitesse d’exécution.

La mascotte !

La première chose notable quand on passe de Node.js à Deno, c'est sa mascotte ! En effet, même si Node.js possède bien une petite tortue comme mascotte , celle-ci n'est utilisée nulle part ! Personnellement, j'ai toujours trouvé bien plus chouettes les projets qui ont des petites bestioles comme mascotte (Mozilla, Tux …). Et chez Deno, le dinosaure mascotte est omniprésent sur tout le site. Et en plus, à l'occasion de la version 2.0, on peut habiller notre dino sur la home page du projet ! Et ça c'est cool ! Voici le mien, qui est en compagnie de Ferris, la mascotte officieuse de Rust !

Bon, comme je ne suis pas sûr que tout le monde partage ma passion pour les mascottes, on va passer au côté plus technique ! 🤣

Deno 1.x, des débuts difficiles !

La version 1.0 sortie en mai 2020 a du mal à se faire une place et reste dans l'ombre de son grand frère. En effet, même si Deno offre un grand lot de nouveautés et est plus sécurisé par défaut, la très large adoption de Node et le fait que les projets développés pour Node ne sont pas forcément compatibles avec Deno rend l’adoption de ce dernier difficile. De plus, l'utilisation de CDN plutôt que d'installer les dépendances localement (dans le répertoire

node_modules

) a certes de nombreux avantages, mais cela rend votre projet dépendant de disponibilité du réseau ou peut entraîner des problèmes de performances si le CDN est éloigné géographiquement.

Les nouveautés de la version 2.0

Deno est désormais 100% compatible avec Node.js, et un gestionnaire de paquets officiel a vu le jour. Vous pouvez maintenant utiliser

deno add

et

deno remove

pour ajouter ou retirer un paquet à votre projet.

Autour du projet Deno, JavaScript Registry (JSR) un dépôt de paquets JavaScript universel !

Le registre NPM s'est construit autour de Node.js afin de gérer facilement les dépendances de nos projets. Il a donc été développé pour Node.js à une époque où Node était la seule solution pour exécuter du code JavaScript côté serveur. En près de 15 ans, le registre NPM a rassemblé un peu moins de 3 millions de paquets et a très largement rempli sa mission toutes ces années. Mais aujourd'hui, la situation a changé, il existe plusieurs runtimes pouvant exécuter du code JavaScript (ou TypeScript) côté serveur. Et du côté front-end, les frameworks se sont multipliés et sont devenus de plus en plus complexes et nécessitent aussi l'utilisation d'un gestionnaire de paquets. Un registre de paquets fondé autour de Node.js uniquement est donc beaucoup moins pertinent qu'en 2010.

C'est donc pourquoi, à l'initiative du projet Deno, un nouveau registre de paquets JavaScript et TypeScript universel pointe aujourd'hui le bout de son nez. Il s'agit donc de

JSR (JavaScript Registry)

.

Dans JSR, quand on va sur la page d'un paquet, en haut à droite, on a les logos des environnements compatibles avec le paquet :

Performances du runtime

Niveau performance, ça donne quoi ?

On voit souvent l'affirmation que Deno serait plus rapide que Node.js. Mais ça donne quoi en réalité ?

J'ai voulu faire un petit test sans prétentions pour voir ce que ça donne. Je voulais faire des tests plus poussés sur différents systèmes d'exploitation et architectures, mais par manque de temps, le test sera donc fait sur un seul système et un seul ordinateur et il s'agit d'un Mac… Un comble pour LinuxFr.org, mais c'est l'ordinateur que j'avais à disposition à ce moment-là. Mais sinon, je ne porte pas spécialement Apple dans mon cœur, bien au contraire !

J'ai testé l’exécution d'une même API sur Node. et Deno pour voir les différences de performance entre ces solutions. Pour ce test, j'ai utilisé une API Rest que j'ai développée pour le site de la société AudioSoft . J'ai fait la même requête POST 10 fois sur la même route avec les mêmes données. Il est important de préciser que c'est la première fois que je fais ce genre de tests, et que je ne fais peut-être pas tout dans les règles de l'art. Il y a des éléments extérieurs à Node et Deno qui peuvent influencer les scores. Notamment, la base de données utilisée pour le test était accessible via Internet, et des différences de débit ont pu fausser les tests.

Test sur un MacBook Pro (2,6 GHz Intel Core i7 6 cœurs, AMD Radeon Pro 5300M 4 Go Intel UHD Graphics 630 1536 Mo, 16 Go 2667 MHz DDR4) sous macOS Sonoma

Node: Le temps moyen pour exécuter le test de 126 millisecondes

Deno: Le temps moyen pour exécuter le test de 93 millisecondes

Performances du gestionnaire de paquets

Comme dit précédemment, Deno c'est aussi un gestionnaire de paquets. J'ai donc trouvé intéressant de tester les principaux gestionnaires de paquets sur différents environnements.

Pour ce test je me base sur la même API Rest que pour le test précédant, les dépendances à installer pour cette API sont : bcrypt, body-parser, dotenv, express, jsonwebtoken, mariadb, multer, mysql2, nodemailer, et sequelize. Le test a été fait sur un MacBook Pro. Pour effectuer ce test, le cache des gestionnaires de paquets ont été nettoyés et les fichiers-verrous supprimés.

Avec NPM, l'installation a mis 10 secondes.

Avec Deno, l'installation a mis 1 seconde.

Avec Bun, l'installation a mis 3 secondes.

On voit très clairement que NPM est beaucoup plus lent que ses deux concurrents. L'écart est plus faible entre Deno et Bun. Mais Deno est bien le plus rapide des trois.

Avant de réaliser ce test, j'en ai effectué un en oubliant de nettoyer le cache et de supprimer package-lock.json. Les résultats étaient alors 8 secondes pour NPM, 5 secondes pour Deno et 4 secondes pour Bun. Il est logique de constater que NPM est plus rapide, en revanche, je trouve surprenant que Deno et Bun aient été ralentis. Il est possible que les gestionnaires de paquets aient parcouru package-lock.json pour garder les versions présentes dans ce fichier, ce qui les aurait tous les trois ralentis. Et NPM a peut-être pu bénéficier de son cache (car je l'utilise bien plus que les deux autres sur mon ordinateur), Deno et Bun eux n'avaient peut-être pas grand-chose dans leurs caches, ont donc été ralentis. Il est donc important de supprimer les lockfile en cas de migration d'un projet.

Comme je le disais plus haut, c'est la première fois que j'effectue ce genre de test comparatif. Si vous avez des conseils sur les bonnes méthodes pour faire des tests plus fiables, ça m’intéresse !

Deno 2.1 est là

Étant donné que j'ai mis environ un siècle pour rédiger cette dépêche, Deno 2.1 est sortie entre temps ! 🤣

Je vous liste donc les principales nouveautés apportées à la version 2.1 sans les commenter 😉

Conclusion

Si vous êtes développeur Node.js, je vous conseille de vous intéresser à Deno, et même à Bun. Je ne sais pas si ces deux runtime sont totalement prêts pour des projets en production (par exemple, Deno 2.1 n'a que 6 mois de durée de vie, ce qui est plutôt contraignant pour les serveurs.). Mais peut-être que dans un futur proche, il sera cohérent de migrer vers l'un de ces deux-là.

Commentaires : voir le flux Atom ouvrir dans le navigateur

Une récente analyse révèle que l’on consacre annuellement plus de 575 millions d’heures à cliquer avec les bannières de cookies en Europe . Ces bannières, imposées par la Directive ePrivacy 2002/58, visent à obtenir le consentement éclairé des utilisateurs avant de stocker ou d’accéder à leurs informations. Bien que l’objectif soit de renforcer la protection de la vie privée, l’impact réel sur la confidentialité des utilisateurs est limité, car la majorité des bannières servent principalement à des fins d’analyse web, de gestion de la publicité ou de suivi du trafic.

Les pertes de temps se traduisent par un coût économique total d’environ 14,35 milliards d’euros par an, représentant 0,10 % du PIB annuel de l’UE. En termes de productivité, cela équivaut à une entreprise de 287 500 employés passant 8 heures par jour à cliquer sur ces bannières .

Contrairement à une croyance populaire, les bannières de cookies n’ont pas été introduites par le RGPD mais par la Directive ePrivacy de 2002 qui n’a pas été mise à jour malgré de très nombreuses critiques.

Aujourd’hui, la plupart des sites utilisent des bannières cookies pour un suivi interne plutôt que pour un suivi massif des utilisateurs. Cependant, la multiplicité de demandes de consentement entraîne une frustration générale et une fatigue de consentement, où les utilisateurs acceptent souvent sans réflexion, sapant totalement l’objectif initial de protection de la vie privée.

NdM : l’article pointé conclut que le coût économique est conséquent et que le gain en vie privée est faible, et qu’il faut légiférer en révisant la directive ePrivacy. Les propositions sont orientées (exceptions pour les PME et les besoins basiques publicitaires). Dans l’absolu, les citoyens et les utilisateurs (pour regarder les deux angles) passent des millions d’heures sur des bandeaux de cookies, mais aussi à lire des conditions générales d’utilisation (CGU), en attention détournée par des pubs et des popups, etc. Ensuite on peut discuter pour savoir si on supprime la législation existante, si on la modifie et comment (variations suivant les choix politiques possibles), si on interdit, ou si on compte sur le marché pour s’auto-décider à ne pas le faire de lui-même (insérer des rires ici). Rappel : on n’est pas obligés de collecter des données personnelles d’une part, et d’autre part tous les cookies ne nécessitent pas le recueil du consentement préalable (voir les exceptions ). Et un exemple récent montrant une mauvaise gestion avec un bandeau de cookie pour gérer uniquement le cookie du bandeau de cookie (et ça ce n’est pas un souci de la législation).

Commentaires : voir le flux Atom ouvrir dans le navigateur

- cloud_queue